小津夜景

夜の訪問者

ある日、掃除のついでに、いらなくなった版画道具を一つにまとめ、「ご自由にお持ち帰りください」と張り紙を貼ってアパートの共同玄関前に出しておいた。

するとその夜、玄関のベルが鳴った。

ドアをあけると、見知らぬ若い男性が、版画の道具を抱えて立っている。

「あの」

「はい。どちらさまでしょう」

「この版画道具、捨てちゃうんですか」

「……ええ。どうぞ遠慮なくお持ち帰りください」

「いえ、違うんです」

「?」

「実は、道具の底にあった下刷りを目にして、作者に会ってみたくなって。とてもいい作品ですね。どうやって描いたんですか」

「……てきとうですけど。というより、あなた、なぜこれがわたしの道具だってわかったの」

「勘です。あの、今から一緒に食事でも行きませんか」

こういうとき、どうしますか? わたしはいつも、あの、わたし結婚してるんですけど、と答えます。フランス語はだいたいが婉曲表現なので、これでストレートな拒否になるんですね。しかしながらこのシュチュエーションは、相手に言外の意味を理解できるかいささか怪しい。それではっきり「嫌です」と答えた。

ところが男性はドアに身体を挟んだ状態で、いつまでも帰ろうとしない。ううむ。困ったなあ。夫よ、早く帰ってきて。そう思いながら会話を続けていると、男性が下刷りに印刷されていた「の」の字を指差して、こう言った。

「この、ところどころに描かれた、軽いうずまきもいいですね」

「あ。それはうずまきじゃないです。フランス語で〈de〉って意味」

「ええ! これ〈de〉なんですか! ええと漢字は表意文字だから、じゃあ日本語の〈の〉というのは、言葉と言葉をつなぎあわせる鎖のかたちから来ているのかな……」

男性は真面目な顔をして、じっと下刷りを見つめている。その表情から、彼が完全にふつうの、しかもかなり好人物だということが直感された。それで玄関を離れてもだいじょうぶだと判断し、部屋の奥から本を持ってきて、

「これあげます。日本の文字の本です。あのね、今夜は時間がなくてこれ以上相手してあげられないの。もしほんとにお話したかったら、夫のいるときにいらして。ごめんなさい」

と、相手の両手をモノでふさいだすきに、身体を押し出してドアをしめた。

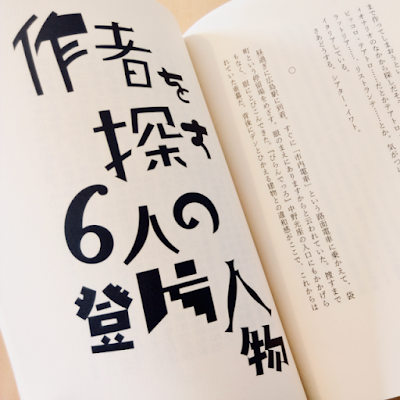

このとき男性にあげたのは平野甲賀の本である。たぶん面白がるだろう。さいきん読んだ平野甲賀『もじを描く』(編集グループSURE)には、「の」をめぐるこんな記述があった。

写植にしろフォントにしろ、その書体で「の」の字がどんなふうにデザインされているかが、書体を選ぶときの僕の基準だ。文字を描く場合でもタイトルのなかに「の」の字のあるなし、その位置など、大いにきになる。「の」の字は「日の丸」のように明瞭で単純で異様な記号だとおもう。後半は、あははと笑うところ。平野甲賀が、高村光太郎ではなく、自分の書体の話をしているからだ。また光太郎「書について」には王羲之を語るのに、

この「の」の字使いの名人がいた。彫刻家で詩人の高村光太郎。みずからの詩を「書」として描いた、そこに登場する「の」は、あるときは軽快。肉太に描かれたときは、まるで宇宙の中心存在であるかのように渦巻いていた。

偏せず、激せず、大空のようにひろく、のびのびとしていてつつましく、しかもその造型機構の妙は一点一画の歪みにまで行き届いている。書体に独創が多く、その独創が皆普遍性を持っているところを見ると、よほど優れた良識を具そなえていた人物と思われる。右軍の癖というものが考えられず、実に我は法なりという権威と正中性とがある。にといったくだりがあるけれど、これも甲賀の書体を言い当てている。普通、流行に支配されたグラフィック業界であそこまで我や癖が強かったら、往年の花森安治みたいに〈生きた骨董系〉になってもおかしくないのに、今でも余裕でスマートだもんね。

(注・この書籍は書店での販売をしていません。SUREへの直接注文にてお求めください)。

0 件のコメント:

コメントを投稿